科学的とはなにかということについては、多々議論がある。今の所、最も広く支持されている見解は、「反証可能性を満たしていれば科学的と言える

ということである。これは、オーストリア出身の科学哲学者、カール・ポパーの主張したことで、「反証主義」と呼ばれる。

例えば、「火とは酸素の燃焼である」という命題は、酸素のない空間で火を燃やしてみることができれば反証可能である。歴史的に、そういった実験に成功した例がなければ「火とは酸素の燃焼である」という仮説は「科学的である」と認められる。なにが起こればその命題の反証になるかが明確にされている状況で、より多様な反証実験に耐えれば、その命題の「科学的確からしさ」は高まる、ということになる。

一方で、反証可能性に開かれていない命題も存在する。そういった命題のうち、人類史上最も人々の頭を悩ませたのは「神は存在する/しない」という命題であろう。この場合、神とはなにか、という問題でもある。仮に、未来の人類が宇宙のすべての現象を説明し尽くしたとしても、神を信じる人は「神とはここで説明されるような存在ではない」というであろうし、そういった信念が間違っているということにもならない。もちろん、ある人が「神とは無酸素状態で燃焼する火のことである。火は無酸素状態では燃焼しない。従って、神はいない」という推論を展開したとすれば、それは現段階では「まったく正しい科学的言明だが、"神は無酸素状態で燃焼する火である"という定義を受け入れる人はいない」ということになる。

さて、こう考えれば、科学の領域と、それ以外の領域は明瞭に分けられることになるだろうか? 実際は、反証主義には幾つかの議論が提起されている。一つには、同じオーストリア出身の科学哲学者ファイヤアーベントが皮肉っぽく指摘する通り、「反証主義」は科学を説明しているとしても、「反証主義それ自体」はもちろん科学ではなく、単なるドグマだということである。科学者が「反証主義」をその信念として採用していたとしても、それ自体は単なる信仰であり、経験的優位性がその信仰を正当化するにすぎないのである。

また、厳格に反証主義に即して研究を行うことは困難であり、実際の科学研究はより柔軟に行われている、という指摘もある。これは、屡々ポパーのライバルとみなされるアメリカの科学史家トーマス・クーンなどが論じたことであるが、科学者は、反証可能性のある命題に対する直接的な反証が現れた場合でも、すぐには理論の修正を行わない。例えば、かつて(18世紀頃)燃焼は「フロギストンという物質が放出される現象である」と考えられていた。この仮説に従うと、燃焼の結果、物質からはフロギストンが抜けるわけであるから、物質の質量は軽くなるべきだが、一部の場合には(我々の後付け的な知識を活用すれば、化合により)むしろ重くなることが知られていた。そのため、当時の科学者は、フロギストンが抜けたあとに別の物質が入り込むためだとか、フロギストンが負の質量を持つためだとか、いろいろな「理屈」を考えた。この、元になるアイディアを守るために導入される仮説を「アド・ホックな仮説」と呼び、反証可能性のある議論を阻害するものであると指摘される。

例えば、ある宗教家が「このお札を買えばお母さんの病気はなおります」と言ったとする。それ自体は「仮説」であり「命題」である。そして、お札を買っても治らなかった場合、この「仮説」は反証されたとみなされるのが「科学的な態度」である。しかし、この宗教家は「あなたの信心が足らないせいです。もう少し高いお札を買えば治ります」というであろう。これは明らかに「アド・ホックな仮説」であり、これを信じてしまう人が悪質なカルトやニセ科学にはまるわけである。しかし、直感的には「フロギストンは負の質量を持つ」(これ自体は一見、反証可能な命題だが、そもそもフロギストンが検出不可能な時代にあって、明確な反証可能性を保持しているとみなせるかは疑わしい)と、「信心が足らない」のあいだの「アド・ホックさ」に明示的な線が引けるか、というのは難しい問題である。

これをなんとか理論化しようとしたのは、ハンガリー出身で、ソ連のハンガリー侵攻を機会にイギリスに逃れたのちはポパーの忠実な弟子として振舞ったラカトシュ・イムレ(※ラカトシュが姓)である。ラカトシュは「リサーチ・プログラム」という概念で科学的営みを説明しようと試みた。これは、ポパーの哲学とクーンの科学史の折衷案のようなものである。ラカトシュには、一連の科学的発見のプロセスには、守るべき「ハード・コア」と、その周辺の防衛帯(プロテクティヴ・ベルト)から構成され、防衛帯の部分が浸食されても、ハード・コアの議論が維持されるように、仮説が修正されたり、理論が維持されたりする。そして、ハード・コアの議論が崩壊するような事実が示されると、初めて重要な科学理論が転換され、世界の見方が一変するのである。

この議論の問題は、ラカトシュらが苦闘したにもかかわらず、なにをもって「ハード・コア」とするのかは、ハード・コア理論が実際に崩壊して見るまで予測はできない、ということである。ラカトシュの議論は、歴史の叙述としては意味があっても、原理を探求する哲学、あるいは予測のための理論としては難があると言わざるを得ないわけである。

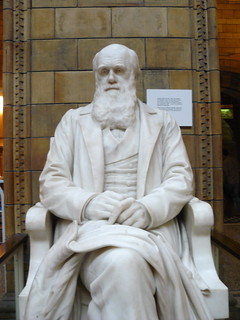

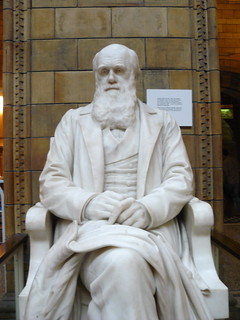

さて、こうした問題が最も顕在化するのは、「進化論」に関する問題である。特に現代アメリカにおいて、進化論を受け入れるかどうかは、キリスト教的価値観を重視するか、科学と民主制という現代的価値観を重視するか、という二択の象徴に使われてしまっているため、これはさらに複雑で重要な問題になっている(そもそもこの二択は妥当なのか、という疑念は生じるが、そこはまた別の論点である)。

「進化論」は「自然選択(/自然淘汰)」という仮説に基づいていると考えられている。しかし、「適応したものが生き残る」という、進化論のハードコアに見えるものは、一方では「残るものが残る」といっているだけ(トートロジー)なのではないか、という疑念も生じる。例えば、孔雀の羽が今のような形に進化した理由としてハンディキャップ理論が提示されるのは(ハンディキャップ理論に内在的な反証可能性は担保されている場合でも、理論の存在そのものが進化論というより大きな仮説に対して)アド・ホックな仮説として機能しているのではないかという疑いは禁じ得ない。進化論は、社会的には科学の代表例として扱われる一方で、科学哲学的に言って「科学」といえるかどうかは極めて疑わしい、ということになる。ここでポイントなのは、古典的な「自然選択論」を進化論と呼んでいるということで、たとえばグレゴリー・ベイトソンやジェームズ・ラヴロックといった人々が展開したように、生態系全体をとらえる形での(いわば、自然認識論としての)進化論の場合、必ずしもトートロジカルとは言い難いし、また別の議論があり得るということである。ただ、ラカトシュの時代にあっては、ベイトソンは周縁的な「ニューサイエンス」の枠組みで捉えられていたであろうし、そもそも一つしかない「生態系」を扱う学問が科学になりうるか(どちらかといえば「史学」なのではないか)という議論も提起される。

アメリカでは、公教育で「進化論を教えるか」が大議論になる。直感的に「公教育では進化論が教えられるべきであり、その宗教的代替物(例えばインテリジェント・デザイン論)などが教えられるべきではない」という提起に賛同する場合でも、それに科学哲学的な根拠付けを行えるかというと、これはなかなかに難しい問題である。もちろん、進化論とインテリジェント・デザイン論の間に、線を引くような理屈を考えることは比較的容易である。しかし、それが「反証可能性とそれ以外」のような頑健さを持つ立論である、と自信を持って主張できる論者は多くはないであろう(加えていえば、そもそも「反証主義」それ自体も、単に多数の科学者に受け入られており、機能しているという点を除けば、単なるドグマであるという批判を思いコス必要があるだろう)。

従って、控えめに言っても、仮に「反証主義が科学を規定する」という理論を科学哲学のハード・コアとして受け入れた場合でも「進化論は科学的である」という主張は防衛帯に属する議論であるに過ぎない、ということは確認しておく必要がある。科学の社会的側面を論じる人々(これを、当座のところSTS研究者の定義としておこう)にとって、ある種の「科学と近代の価値観を受け入れるマジョリティ」にとってのコンセンサスとして進化論とインテリジェント・デザインの間に科学的かどうかの線が引かれていることは認めるだろう。そのフロントラインが学校においても適用されることに積極的に異論を申し立てるSTS研究者もすくないだろうが、この線引き(Boundary-work)にSTS研究者が積極的に介入すべきと考えるかというと微妙である。

線引き作業は本質的には恣意的なものにしかならず、その権限を持つものは誰か、という議論に哲学的にせよ社会的にせよ根拠付けも難しい。もちろん、個別の問題ごとになんらかの「根拠」を見つけていかなければいけない局面も、科学と生活の距離が近くなった現代社会では必要であるが、これは例えば法廷に委ねるのか、議会に委ねるのか、あるいは日本が原発について行ったような、市民的討議に委ねるのか、個別の局面で解決していく、というのがせいぜいのところであろうし、STSの役割としては、その制度設計の助言にとどまるべきであろう。

また、STS研究者はこの「線引き」が恣意的に行われうるという前提に立つが、その場合、ある種の問題が「誰に有利な形で線引きされるか」が問題になりうるということでもある。例えば遺伝子組換え作物の環境影響に関して警鐘を鳴らすような論文が科学誌に掲載され、正確性に疑義が呈されたのちに撤回に追い込まれるということが時々見られる。この時、「確かに論文に不備があったが、問題が遺伝子組換え作物を巡るものでなければこれだけ多く研究者やメディアの耳目を集めることもなかったし、また撤回させるような検証活動が集中することもなかったろう」と感じさせることは多い。この場合、「線引き」は(結果的にか、そこまで意図してかは兎も角)遺伝子組み換えを開発している企業に有利に行われているということになるだろう。同様に、例えば福島第一原発事故による環境や健康影響の調査は、当事者でもある国も関与する形で行われており、「線引き」の公正さに疑念が持たれるであろう。

2)

ここまでは、割と多くのSTS 関係者のコンセンサスであろうことをまとめたが、ここからは将来の科学論、科学哲学への見通しである。たぶんわりと多くの研究者も同じようなことを想像はしていると思うが、近年こういった議論の機会はむしろ世界的に減っているように思われる。まして入門的な解説が成立する部分でもない、ということを念頭に置いてお読みいただきたい。

まず、科学的言明は反証主義であれ、その原型としての論理実証主義であれ、「理性的な観察者と受け身の観察対象」というデカルト的な世界観を前提として組み上げられていることに着目する必要がある。「カラスは黒い」という命題の真偽を確かめるためには、観察者である科学者と観察されるカラスが必要なのである。また、ここでは「黒い」という判定は、すべての観察者が合意することが前提されている。しかし、この「観察」とはなんであろうか? アインシュタインは「世界について永遠に理解できないであろう、ということは、それ自体が理解可能であるということだ」と述べたという。世界を理解するということはどういうことだろうか?

例えば、我々は「黒いカラス」をどう認識しているのだろうか? もちろん、カラスにあたった光のなかの波長の一部が反射し、我々の網膜に到達して像を結ぶ、というのが一時的な回答である。しかし、この「像」を見ているのは誰だろうか? 我々は、暗黙のうちに「人類は共通して、理性をもつ小人(ホムンクルス)を頭のなかに住まわせている」かのようにイメージしている。この小人はそれぞれの個人のなかにいるが、世界に対してその外部にいる客観的な観察者であるかのように振る舞い、またその認知能力は規格化されているかのように共通である。人体が黒いカラスを見ても「黒いカラスだ」と認識できないということは、このホムンクルスにまでいたる経路のどこか、(目であったり、脳であったり)に障害がある、ということである。しかし、こういった理解は現実的であろうか?

近年の脳や知覚に関する研究の多くは、我々がそういった形では世界を認識していないことを示しているだろう。我々の脳も当然のことながら世界の内部なのである。こういった問題に関しては、先に挙げたベイトソンや、フランシスコ・ヴァレラといった「ニューサイエンス」に区分される人々が扱おうとした問題でもある。彼らは、世界を、「観察者」と「客体」に区分するのではなく、観察者自体が観察される系の内部にいるものとして理論を構築しようとした(これを「セカンド・オーダーの観察」と呼んだりする)。

これも一種の「線引き」の問題である。80年代ぐらいは、ニューサイエンスは一括して「怪しいもの」とみなされるか、それこそがデカルト的世界観を打ち破る人類の新しい知識体系であると賞賛されるか、いずれの場合でもひとまとまりで考えられてきた。しかし、最近ではベイトソンやヴァレラは「非科学的な妄想」で片付けるのではなく、真面目にその理論の理解に取り組むべき存在として扱われることが多くなってきた一方で、よりオカルト的な論者(例えばフリッチョフ・カプラといった…)は顧みられることもなくなったように見える。ここにも「線引き」の揺らぎが見られるのである。

さて、この新しい理解に従えば、「理性のホムンクルス」は我々の世界から追放され、同時に「カラスは黒い」という原子命題の客観性を保証するものは誰もいなくなる、ということである。ニューサイエンスは進化論を「個々のエージェントの適応戦略」を前提したゲームの理論から、生態系という「全体」の理論に変更することを要求したが、その場合は一回性の「物語」に対する反証可能性というのはあり得そうもないため、進化論は科学ではなく、むしろ史学に近いものになるのかもしれない、ということを述べた。同様の議論はこのメタファーの場合も適用できるかもしれない。つまり、人間の認識、科学的な営みは、観察者と観察対象の双方を含む系についての叙述が必要になるのであり、またそれは科学というよりは史学に近いものである。これは、ポパーの反証主義がそれ自体はドグマである、という問題を越えうる唯一の手段であるかもしれない。

ところで、クーン的な科学史は、科学が内在的な合理性にのみ従って発展するという考え方に対して、科学者コミュニティの人間的営みが重要であると考える点で「外在史」と呼ばれるが、一方で科学者コミュニティに議論をほぼ限定している点で十分に外在的ではないと言えるかもしれない。それに対して、フランスの構造主義グループ、特にミシェル・フーコーは「なにを科学的論証の手続き」と考えるかというさいに、これを司法制度の発達といったより広い社会的な問題と関連付けて論じている。「内部からの観察」という観点からは、こういった議論は重要であろう。「理性的なホムンクルス」は「理想状態における人間像」ということでもある。この「理想的な人間像」を人類が共有するに至っているのは、単純に科学だけではなく人権思想の発達や、それを支えた情報テクノロジーの発達などと深く関係している。しかし、こうした「理想状態における理性的な人間」像が、今後も(20世紀後半においておおむねそうだったように)維持されるかどうかは極めて疑わしい。ロボット技術の発達や人間の脳や知覚に関する議論の進展は、こういった認識枠組みにも不可避に影響を与えるであろう。このことは、人権概念が今後もいまのような形で維持できるか、維持できるとしてもそれは「共通だが、差異ある個人」とでもいうべき現在の枠組みと同じであり得るのか、といった問題でもある。

こういった状況の中で、反証主義は今しばらくは科学哲学におけるハード・コアの位置にとどまり続けるであろうが、今後しばらくは様々な挑戦を受け続けるであろうし、その挑戦のなかで、いつハード・コアの地位を明け渡すかは予想できないのである。

ということである。これは、オーストリア出身の科学哲学者、カール・ポパーの主張したことで、「反証主義」と呼ばれる。

例えば、「火とは酸素の燃焼である」という命題は、酸素のない空間で火を燃やしてみることができれば反証可能である。歴史的に、そういった実験に成功した例がなければ「火とは酸素の燃焼である」という仮説は「科学的である」と認められる。なにが起こればその命題の反証になるかが明確にされている状況で、より多様な反証実験に耐えれば、その命題の「科学的確からしさ」は高まる、ということになる。

一方で、反証可能性に開かれていない命題も存在する。そういった命題のうち、人類史上最も人々の頭を悩ませたのは「神は存在する/しない」という命題であろう。この場合、神とはなにか、という問題でもある。仮に、未来の人類が宇宙のすべての現象を説明し尽くしたとしても、神を信じる人は「神とはここで説明されるような存在ではない」というであろうし、そういった信念が間違っているということにもならない。もちろん、ある人が「神とは無酸素状態で燃焼する火のことである。火は無酸素状態では燃焼しない。従って、神はいない」という推論を展開したとすれば、それは現段階では「まったく正しい科学的言明だが、"神は無酸素状態で燃焼する火である"という定義を受け入れる人はいない」ということになる。

さて、こう考えれば、科学の領域と、それ以外の領域は明瞭に分けられることになるだろうか? 実際は、反証主義には幾つかの議論が提起されている。一つには、同じオーストリア出身の科学哲学者ファイヤアーベントが皮肉っぽく指摘する通り、「反証主義」は科学を説明しているとしても、「反証主義それ自体」はもちろん科学ではなく、単なるドグマだということである。科学者が「反証主義」をその信念として採用していたとしても、それ自体は単なる信仰であり、経験的優位性がその信仰を正当化するにすぎないのである。

また、厳格に反証主義に即して研究を行うことは困難であり、実際の科学研究はより柔軟に行われている、という指摘もある。これは、屡々ポパーのライバルとみなされるアメリカの科学史家トーマス・クーンなどが論じたことであるが、科学者は、反証可能性のある命題に対する直接的な反証が現れた場合でも、すぐには理論の修正を行わない。例えば、かつて(18世紀頃)燃焼は「フロギストンという物質が放出される現象である」と考えられていた。この仮説に従うと、燃焼の結果、物質からはフロギストンが抜けるわけであるから、物質の質量は軽くなるべきだが、一部の場合には(我々の後付け的な知識を活用すれば、化合により)むしろ重くなることが知られていた。そのため、当時の科学者は、フロギストンが抜けたあとに別の物質が入り込むためだとか、フロギストンが負の質量を持つためだとか、いろいろな「理屈」を考えた。この、元になるアイディアを守るために導入される仮説を「アド・ホックな仮説」と呼び、反証可能性のある議論を阻害するものであると指摘される。

例えば、ある宗教家が「このお札を買えばお母さんの病気はなおります」と言ったとする。それ自体は「仮説」であり「命題」である。そして、お札を買っても治らなかった場合、この「仮説」は反証されたとみなされるのが「科学的な態度」である。しかし、この宗教家は「あなたの信心が足らないせいです。もう少し高いお札を買えば治ります」というであろう。これは明らかに「アド・ホックな仮説」であり、これを信じてしまう人が悪質なカルトやニセ科学にはまるわけである。しかし、直感的には「フロギストンは負の質量を持つ」(これ自体は一見、反証可能な命題だが、そもそもフロギストンが検出不可能な時代にあって、明確な反証可能性を保持しているとみなせるかは疑わしい)と、「信心が足らない」のあいだの「アド・ホックさ」に明示的な線が引けるか、というのは難しい問題である。

これをなんとか理論化しようとしたのは、ハンガリー出身で、ソ連のハンガリー侵攻を機会にイギリスに逃れたのちはポパーの忠実な弟子として振舞ったラカトシュ・イムレ(※ラカトシュが姓)である。ラカトシュは「リサーチ・プログラム」という概念で科学的営みを説明しようと試みた。これは、ポパーの哲学とクーンの科学史の折衷案のようなものである。ラカトシュには、一連の科学的発見のプロセスには、守るべき「ハード・コア」と、その周辺の防衛帯(プロテクティヴ・ベルト)から構成され、防衛帯の部分が浸食されても、ハード・コアの議論が維持されるように、仮説が修正されたり、理論が維持されたりする。そして、ハード・コアの議論が崩壊するような事実が示されると、初めて重要な科学理論が転換され、世界の見方が一変するのである。

この議論の問題は、ラカトシュらが苦闘したにもかかわらず、なにをもって「ハード・コア」とするのかは、ハード・コア理論が実際に崩壊して見るまで予測はできない、ということである。ラカトシュの議論は、歴史の叙述としては意味があっても、原理を探求する哲学、あるいは予測のための理論としては難があると言わざるを得ないわけである。

さて、こうした問題が最も顕在化するのは、「進化論」に関する問題である。特に現代アメリカにおいて、進化論を受け入れるかどうかは、キリスト教的価値観を重視するか、科学と民主制という現代的価値観を重視するか、という二択の象徴に使われてしまっているため、これはさらに複雑で重要な問題になっている(そもそもこの二択は妥当なのか、という疑念は生じるが、そこはまた別の論点である)。

「進化論」は「自然選択(/自然淘汰)」という仮説に基づいていると考えられている。しかし、「適応したものが生き残る」という、進化論のハードコアに見えるものは、一方では「残るものが残る」といっているだけ(トートロジー)なのではないか、という疑念も生じる。例えば、孔雀の羽が今のような形に進化した理由としてハンディキャップ理論が提示されるのは(ハンディキャップ理論に内在的な反証可能性は担保されている場合でも、理論の存在そのものが進化論というより大きな仮説に対して)アド・ホックな仮説として機能しているのではないかという疑いは禁じ得ない。進化論は、社会的には科学の代表例として扱われる一方で、科学哲学的に言って「科学」といえるかどうかは極めて疑わしい、ということになる。ここでポイントなのは、古典的な「自然選択論」を進化論と呼んでいるということで、たとえばグレゴリー・ベイトソンやジェームズ・ラヴロックといった人々が展開したように、生態系全体をとらえる形での(いわば、自然認識論としての)進化論の場合、必ずしもトートロジカルとは言い難いし、また別の議論があり得るということである。ただ、ラカトシュの時代にあっては、ベイトソンは周縁的な「ニューサイエンス」の枠組みで捉えられていたであろうし、そもそも一つしかない「生態系」を扱う学問が科学になりうるか(どちらかといえば「史学」なのではないか)という議論も提起される。

アメリカでは、公教育で「進化論を教えるか」が大議論になる。直感的に「公教育では進化論が教えられるべきであり、その宗教的代替物(例えばインテリジェント・デザイン論)などが教えられるべきではない」という提起に賛同する場合でも、それに科学哲学的な根拠付けを行えるかというと、これはなかなかに難しい問題である。もちろん、進化論とインテリジェント・デザイン論の間に、線を引くような理屈を考えることは比較的容易である。しかし、それが「反証可能性とそれ以外」のような頑健さを持つ立論である、と自信を持って主張できる論者は多くはないであろう(加えていえば、そもそも「反証主義」それ自体も、単に多数の科学者に受け入られており、機能しているという点を除けば、単なるドグマであるという批判を思いコス必要があるだろう)。

従って、控えめに言っても、仮に「反証主義が科学を規定する」という理論を科学哲学のハード・コアとして受け入れた場合でも「進化論は科学的である」という主張は防衛帯に属する議論であるに過ぎない、ということは確認しておく必要がある。科学の社会的側面を論じる人々(これを、当座のところSTS研究者の定義としておこう)にとって、ある種の「科学と近代の価値観を受け入れるマジョリティ」にとってのコンセンサスとして進化論とインテリジェント・デザインの間に科学的かどうかの線が引かれていることは認めるだろう。そのフロントラインが学校においても適用されることに積極的に異論を申し立てるSTS研究者もすくないだろうが、この線引き(Boundary-work)にSTS研究者が積極的に介入すべきと考えるかというと微妙である。

線引き作業は本質的には恣意的なものにしかならず、その権限を持つものは誰か、という議論に哲学的にせよ社会的にせよ根拠付けも難しい。もちろん、個別の問題ごとになんらかの「根拠」を見つけていかなければいけない局面も、科学と生活の距離が近くなった現代社会では必要であるが、これは例えば法廷に委ねるのか、議会に委ねるのか、あるいは日本が原発について行ったような、市民的討議に委ねるのか、個別の局面で解決していく、というのがせいぜいのところであろうし、STSの役割としては、その制度設計の助言にとどまるべきであろう。

また、STS研究者はこの「線引き」が恣意的に行われうるという前提に立つが、その場合、ある種の問題が「誰に有利な形で線引きされるか」が問題になりうるということでもある。例えば遺伝子組換え作物の環境影響に関して警鐘を鳴らすような論文が科学誌に掲載され、正確性に疑義が呈されたのちに撤回に追い込まれるということが時々見られる。この時、「確かに論文に不備があったが、問題が遺伝子組換え作物を巡るものでなければこれだけ多く研究者やメディアの耳目を集めることもなかったし、また撤回させるような検証活動が集中することもなかったろう」と感じさせることは多い。この場合、「線引き」は(結果的にか、そこまで意図してかは兎も角)遺伝子組み換えを開発している企業に有利に行われているということになるだろう。同様に、例えば福島第一原発事故による環境や健康影響の調査は、当事者でもある国も関与する形で行われており、「線引き」の公正さに疑念が持たれるであろう。

2)

ここまでは、割と多くのSTS 関係者のコンセンサスであろうことをまとめたが、ここからは将来の科学論、科学哲学への見通しである。たぶんわりと多くの研究者も同じようなことを想像はしていると思うが、近年こういった議論の機会はむしろ世界的に減っているように思われる。まして入門的な解説が成立する部分でもない、ということを念頭に置いてお読みいただきたい。

まず、科学的言明は反証主義であれ、その原型としての論理実証主義であれ、「理性的な観察者と受け身の観察対象」というデカルト的な世界観を前提として組み上げられていることに着目する必要がある。「カラスは黒い」という命題の真偽を確かめるためには、観察者である科学者と観察されるカラスが必要なのである。また、ここでは「黒い」という判定は、すべての観察者が合意することが前提されている。しかし、この「観察」とはなんであろうか? アインシュタインは「世界について永遠に理解できないであろう、ということは、それ自体が理解可能であるということだ」と述べたという。世界を理解するということはどういうことだろうか?

例えば、我々は「黒いカラス」をどう認識しているのだろうか? もちろん、カラスにあたった光のなかの波長の一部が反射し、我々の網膜に到達して像を結ぶ、というのが一時的な回答である。しかし、この「像」を見ているのは誰だろうか? 我々は、暗黙のうちに「人類は共通して、理性をもつ小人(ホムンクルス)を頭のなかに住まわせている」かのようにイメージしている。この小人はそれぞれの個人のなかにいるが、世界に対してその外部にいる客観的な観察者であるかのように振る舞い、またその認知能力は規格化されているかのように共通である。人体が黒いカラスを見ても「黒いカラスだ」と認識できないということは、このホムンクルスにまでいたる経路のどこか、(目であったり、脳であったり)に障害がある、ということである。しかし、こういった理解は現実的であろうか?

近年の脳や知覚に関する研究の多くは、我々がそういった形では世界を認識していないことを示しているだろう。我々の脳も当然のことながら世界の内部なのである。こういった問題に関しては、先に挙げたベイトソンや、フランシスコ・ヴァレラといった「ニューサイエンス」に区分される人々が扱おうとした問題でもある。彼らは、世界を、「観察者」と「客体」に区分するのではなく、観察者自体が観察される系の内部にいるものとして理論を構築しようとした(これを「セカンド・オーダーの観察」と呼んだりする)。

これも一種の「線引き」の問題である。80年代ぐらいは、ニューサイエンスは一括して「怪しいもの」とみなされるか、それこそがデカルト的世界観を打ち破る人類の新しい知識体系であると賞賛されるか、いずれの場合でもひとまとまりで考えられてきた。しかし、最近ではベイトソンやヴァレラは「非科学的な妄想」で片付けるのではなく、真面目にその理論の理解に取り組むべき存在として扱われることが多くなってきた一方で、よりオカルト的な論者(例えばフリッチョフ・カプラといった…)は顧みられることもなくなったように見える。ここにも「線引き」の揺らぎが見られるのである。

さて、この新しい理解に従えば、「理性のホムンクルス」は我々の世界から追放され、同時に「カラスは黒い」という原子命題の客観性を保証するものは誰もいなくなる、ということである。ニューサイエンスは進化論を「個々のエージェントの適応戦略」を前提したゲームの理論から、生態系という「全体」の理論に変更することを要求したが、その場合は一回性の「物語」に対する反証可能性というのはあり得そうもないため、進化論は科学ではなく、むしろ史学に近いものになるのかもしれない、ということを述べた。同様の議論はこのメタファーの場合も適用できるかもしれない。つまり、人間の認識、科学的な営みは、観察者と観察対象の双方を含む系についての叙述が必要になるのであり、またそれは科学というよりは史学に近いものである。これは、ポパーの反証主義がそれ自体はドグマである、という問題を越えうる唯一の手段であるかもしれない。

ところで、クーン的な科学史は、科学が内在的な合理性にのみ従って発展するという考え方に対して、科学者コミュニティの人間的営みが重要であると考える点で「外在史」と呼ばれるが、一方で科学者コミュニティに議論をほぼ限定している点で十分に外在的ではないと言えるかもしれない。それに対して、フランスの構造主義グループ、特にミシェル・フーコーは「なにを科学的論証の手続き」と考えるかというさいに、これを司法制度の発達といったより広い社会的な問題と関連付けて論じている。「内部からの観察」という観点からは、こういった議論は重要であろう。「理性的なホムンクルス」は「理想状態における人間像」ということでもある。この「理想的な人間像」を人類が共有するに至っているのは、単純に科学だけではなく人権思想の発達や、それを支えた情報テクノロジーの発達などと深く関係している。しかし、こうした「理想状態における理性的な人間」像が、今後も(20世紀後半においておおむねそうだったように)維持されるかどうかは極めて疑わしい。ロボット技術の発達や人間の脳や知覚に関する議論の進展は、こういった認識枠組みにも不可避に影響を与えるであろう。このことは、人権概念が今後もいまのような形で維持できるか、維持できるとしてもそれは「共通だが、差異ある個人」とでもいうべき現在の枠組みと同じであり得るのか、といった問題でもある。

こういった状況の中で、反証主義は今しばらくは科学哲学におけるハード・コアの位置にとどまり続けるであろうが、今後しばらくは様々な挑戦を受け続けるであろうし、その挑戦のなかで、いつハード・コアの地位を明け渡すかは予想できないのである。