予定より長くなったので、最初にアブストラクトを入れておきます。

・フンボルト理念やマートン規範は、主に国家の事情(軍事)と市場の理論の二つから脅かされる。この二つの力の介入を大学が回避することは不可能だが、一定の緊張関係は求められる。

・産学連携より軍学の方がより危険な点があるとすれば「機密」という問題である。第二次世界大戦の敗戦は、この問題に折り合いをつけなければいけないというプレッシャーから、日本の大学を解放したという面はある。

・日本はそのかわりに、学術界主導の基礎研究体制の導入に成功した。これを担ったのが日本学術会議であった。ただし、これはその時々の政権にとっては必ずしも歓迎すべきことではなく、徐々にこの権限は剥奪されていった(しかし、これは合法的に行われたこと、また学者の側の積極的な抵抗は見られなかったことは認めねばならない)。

・一方、戦間期の軍事動員体制を引きずった戦勝国においては、基礎研究が軍事費を中心に支出されており、産業研究がそこから「スピン・アウト」するという体制が戦後も持続した。1970年ごろになると、これは効率の良い研究体制では無いことが認識されるようになった。

・日本は、コンシューマー製品からの養成が技術革新を主導した。これは技術評価に厳しい購買層と合わせて、素早いイノベーションを可能にした。ただし、1970年代に関しては産業界と大学の接続に難があることは、日米の認めるところであった。これを変革しようと、1990年代の大学改革が始まったが、これを成功だったという評価はほぼ無い。

・現在も、日本は米国防総省のDARPAの研究費の支出の仕方などを模倣しようとしている。これは上手くいっているかどうかの評価はおくとしても、別に防衛省でやらなければいけない意味はなく、実際ImPACT は内閣府で実施された。

・むずかいし機密処理の問題を回避するためには、大学は機密性が生じない省庁から研究費を得るのが得策である。国としては、本来防衛省から出すか、他の省庁から出すかは経路の違いに過ぎないので、どちらでもいいはずである。防衛省にこだわるとしたら大学に「機密」を押し付ける意図があるのだろう。

・大学が機能を劣化させない条件で防衛省と契約することは可能であるが、それには、法律の専門家が検証した契約書を準備し、きちんとした法的な手続きが必要であろう。そうした体制を取れるところはほとんどないと思われる。あるいは、米国の大学であるように、独立の研究所なり法人を別途作り、大学とはガバナンスを切り分けることは可能だろう。大学はその研究所を軍事研究を受けるサンドボックスとして利用し、研究者はクロスアポイントメントを利用してそちらにも所属する。これで学生のリスクは小さくできるだろう。

・産学連携と同様に、デュアル・ユース研究から大学が自由であるという楽園はもはや戻ってこないが、法律などの面からその負の影響を最低限に抑えることは可能であり、学術会議の提言はそういうことを求めている。

1. 日本学術会議における、軍事研究に関する声明について

話題になっている「日本学術会議が軍事研究を禁じる声明を出した」件についてだが、これは最も最近の、2017年3月に出された「軍事的安全保障研究に関する声明」を指すだろう。学術会議は、それ以前にも設立直後の1950年と、1967年にもそれぞれ声明を出している。この二つの声明と、一番最近のものを比べてみれば、かなり性質が違うことは明らかだろう。

昭和の声明は、明快に平和主義を謳いあげ、軍事研究をしないことを明快に約束するものになっている。一方で、平成版は「上記2つの声明を継承」とは宣言しているものの、「軍事的安全保障研究と見なされる可能性のある研究について、その適切性を目的、方法、応用の妥当性の観点から技術 的・倫理的に審査する制度を設けるべきである」と述べ、完全に排除するともできるとも述べていない。現代においては、「デュアル・ユース」と呼ばれる、軍事にも民生にも利用できる研究課題が多く、これをどう扱うか、というのは複雑な問題だからである。

2. 人類の理想としての平和追求、としての反軍事研究

昭和声明の根拠は明らかである。まず第一に、人類の進歩とは、単純に考えて、より多くの人が衣食住に欠かず平和に、自由と尊厳を尊重された生活を享受できるようになるということである。科学とはこのために役に立つものであるべきであり、それが戦争に使われるということは、そもそも「科学が人類のためにある」という理念と矛盾する。例えばもし資源が有限であれば、その奪い合いのための道具を作るのではなく、限られた資源で十分な効果が得られるように工夫するのが科学者のあるべき姿であろう。これは全世界の科学者の共通認識である。しかし、実際は戦争は科学に奉仕してきた。ハーバー・ボッシュ法は農業生産性をあげて「資源が少ないことを、みんなの利益になるように改善」することに成功したが、同時に(第一次世界大戦において)ドイツ軍に毒ガス兵器を提供した。フリッツ・ハーバーの妻で、自身も博士号を持つ化学者であったクララ・イマーヴァールは毒ガス兵器に反対し続け、それが実戦に利用された翌月に自殺した(抗議の自殺説と、夫婦関係の悪化に悩んだ説がある)。

第二次世界大戦では核兵器が開発されたが、その端緒を作ったレオ・シラードはその日本への投下に反対し続けた。マンハッタン計画の陸軍側の責任者だったレズリー・グローヴス将軍はこの小うるさい移民を投獄すべきと主張したが、ロバート・オッペンハイマーに、そもそもシラードがいなければ人類が核兵器を開発することは困難だったことを指摘され、思いとどまった。ハーバー・ボッシュ法と同様に、核兵器に関してはエネルギー部門での貢献が、残虐な兵器としての側面と相殺されることが期待されたが、実際のところ核エネルギーが人類が利用できる資源量を飛躍的に増大させたとは言い難い。戦後、米国は「核の平和利用」をキャッチフレーズに原子力技術の温存を正当化したが、これは結果として核開発のみならず、一般社会からの科学者コミュニティ全体への不信感につながったことは否定し難いだろう。戦後、パグウォッシュ会議などの形で、科学者の反核運動は盛んになっていく。ただ、世界的に見れば、ピンポイントで化学兵器や核兵器への反対運動は活発化したが、「軍事研究」そのものに対して科学者コミュニティとして日本ほど明確に反対を打ち出した国はあまりない。これは一つには、次に論じるように、日本が敗戦国であるという事情がある。そして、もう一つの事情は後で論じるが、国家が科学に支出するということと、20世紀の軍事動員体制というのは密接に結びついている、という事情がある。

3. 「敗戦国日本」が得た学問の自由

第二に、日本は先の戦争への反省から、国家として平和主義を選んだ、という理解がある。第二次世界大戦の終結に際しては、それまでの戦争に比べて、敗戦国の市民生活に対して温情的な対処がなされた。これは、厳しい賠償金請求により、ドイツの荒廃が長く続き、結果としてナチスの台頭を招いたという反省がある。そのため、第二次世界大戦は少なくとも建前としては「戦勝国は、戦争は敗戦国の独裁的な政権の暴走によって起こったものと理解し、それらの権力に繋がっていた人々は厳しく処断する一方、民衆は独裁の被害者ということで温情的に遇する。敗戦国の民衆は、戦後復興の支援を受ける代わりに、平和主義を採用する」という取引が行われることになった。日本では、政府や軍部のみならずメディアなども戦争を煽った面があり、民衆もその多くが反戦だったとはとても言い難いだろう。そういう意味ではこれは一種のフィクションなのであるが、少なくとも復興支援を受けるためにはそのフィクションを信じているということを行動の基本にしなければならなかった。そして、それは科学者にとっては、科学の理念とも合致するということで、比較的都合の良いことでもあった。また、詳細はこの後論じるが、日本にとってもこの「平和主義」は都合の悪いものではなかった。米国や戦勝国では、国家による研究補助は、本質的には軍事動員の延長で行われていたのに対して、日本の戦後のシステムは科学の理念にかなり整合的な形で整備されたと言って良い。

この動きを主導したのはGHQの経済科学局科学技術課次長のハリー C. ケリーであった。ケリーはMITの物理学者だった人物である。米軍は日本占領直後、理研や京大にあったサイクロトロンを全て破壊している。この破壊の様子と、現場でそれに抗議している仁科芳雄の写真がライフに掲載されるなど、米国でもよく知られた事件になったようで、米軍の暴挙に米国の学術界は憤激したとされる。そのため、学術界を代表した一種の「お目付役」としてケリーが派遣され、GHQがそれを受け入れた、と考えられている。ケリーは日本の学術界の民主化に尽力するわけだが、その方向性は日本の研究者の多くと、基本的な認識としては一致していたようで、ケリーの庇護の元、多くの若手研究者が集まり、現在の日本学術会議の原案が作られていく。こうした議論の中で、帝国学士院は日本学士院と改められ、基本的には単なる栄典機関と位置付けられる。また、戦前に天皇からの下賜金を元に、学術振興のために作られた学術振興会は、助成先の選定などに学術会議が大きく影響力を及ぼせる構造に変えられた。こうして、科学の戦時動員をになった三団体(帝国学士院、学術研究会議、日本学術振興会)の関係が民主化のために整理され、日本学士院、日本学術会議、日本学術振興会の新しい三団体体制が発足することになった。

ただし、科学団体の「民主化」が十全に機能したとは言い難い。内部的には、党派的な主導権争いが問題になり、外部的には科学者の自律性の強すぎる学術会議から権限を削ぐために、日本学術振興会の助成システムや、政府内の機関としての科学技術会議への学術会議の影響力を削ぐための改革が繰り返されてきた。科学技術会議は総合科学技術会議から総合科学技術イノベーション会議へと改組され、その度に産業界の影響力が強化された。菅政権による任命拒否は、この流れから把握すると分かりやすいと言えるが、それでもこれまでは「法律に則った改革」が行われており、その方向性に科学者が賛同できないとしても、それは科学者サイドの「主権者への説明不足」ということであったと反省するべきであるのに対して、今回は明らかに法の趣旨を踏みにじる対応であり、政治の側からの攻撃が一線を超えたと見ることができるだろう。

4. マートン規範の敗北と「デュアル・ユース」時代の軍事研究

しかし、冒頭で述べたとおり、現在ではこうした「理想主義的な軍事研究禁止論」は強力な意見とは言い難い。昭和声明の理想主義に意義がなくなったとは、私は思わないし、後で述べるようにその理想主義が日本を幾重かの意味で救ってくれたことも感謝すべきだと強調したいが、一方で現代社会における「軍事研究」の意味づけはもう少し複雑になっている。そして、よく読めば、平成声明は、昭和声明ほどは明快には「軍事研究を禁止すべき」とは言っていないのである。代わりに、各大学・研究機関が提言にあるような項目に留意し、ガイドラインやルールを設けるべきだ、ということが強調されている。逆に言えば、適切なガイドラインさえ整っていれば、軍事研究を受け入れることを否定するものではない、というようにも読める。この辺りは、実際は提言を起草した人々の間でも異論のあるところだろうから、学術会議の提言がどのあたりを意図したのかについては、詳細は検討しない。しかし、ここでは、なぜそういう曖昧なことになっているのかについては分析してみたい。

そもそも、研究倫理そのものが複雑になっている。法令の遵守や誠実さ、社会とのコミュニケーションをとり、研究内容について理解を求めることの重要性などが強調されるようになってきているのである。これは、一つには大学における研究がもはや世間と隔絶した象牙の塔の営為ではなく、政府や企業からある期待を持って研究費を提供され、それに答える形で研究成果を公表する、という関係性から自由ではなくなった、ということである。この「資金提供者と顧客」という関係性は、本質的には好ましいものではない、と考えられてきた。科学者は、自身の内発的な興味関心においてのみ研究を行うべきであると考えられてきたからである。あり得べき科学者の規範としてロバート・マートンが定式化した通称「マートン規範」が有名である。しかし、今日ではマートン規範はいささか理想論に過ぎると考えられている。それでも一方で、利益のために事実を曲げる、ということがあってはならないとも考えられている。例えば、スポンサーである製薬会社の利益のために、抗がん剤の効き目についての研究結果をいじったりしたら、これは患者の命に関わる大問題になるわけである。そこで、「無私性」(研究は誰かの利害のためのものであってはならない)といったマートン規範は抑制される一方で、説明責任や利益相反と言った問題はきちんと管理されなければならない、というところで妥協がされるわけである。

自身も物理学者であったジョン・ザイマンはマートン規範が現代の科学においては単なるお題目になっており、実際は科学研究が利害に基づいた請負仕事になっていると述べた。ただ、そうは言っても現代社会においても科学研究ほどマートン規範的なものを意識している業界はほぼ存在しないだろう。ブルーノ・ラトゥールはこのことを、ローマ神話の扉の神である双面神ヤヌスに例えて「科学の二つの顔」と呼んでいる。普遍主義的で利害関心から自由な科学と、ローカルで利害に囚われた科学、と言ったように、二つの性質が絡み合いながら、現代の科学研究というのは行われているわけである。そして、これをマネージして、両方が(矛盾や対立を孕んだとしても)何らか折り合いをつけられるようにするのが、現代の科学者の役割であると言っても良い。

軍事技術に関する予算も、基本的には同様の原理に基づいて処理される。それが問題とされるのは、特に機密に関する縛りが大きいからである。今回の学術会議任命拒否事件の副作用として、日本の科学者が多く中国に流れていることが注目を浴びた。もちろん、科学者というのは武者修行のように各国の大学を渡り歩き、見聞を広めるのが好ましいとされている。一方で、一党独裁国家である中国の大学では、民生研究と軍事研究の間が小さく、大学も一定、軍事的な目的を持った研究に協力させられるのであり、それに日本人の研究者も関与させられているのではないか、ということが問題になっている。しかし、実はこれはちょっとおかしな懸念である。というのも、逆に日本の機密性の高い軍事関連の研究を行っている研究者がいたとして、彼の元に多数の中国人やイラン人がいる、ということになったらどうだろうか? 通常は、「我が国の機密管理は大丈夫か?」ということになるのではないだろうか。つまり、中国の「千人計画」などの人材呼び込み戦略に軍事上の不安を感じるのは、議論の焦点として外している。もし中国に招聘された研究者が、中国で機微な軍事技術に関わっているのであれば、中国以上の待遇を持って呼び戻し、その知識も手に入れれば良いだけの話である(おそらく、極めて安上がりな国防費になるだろう)。国防技術というのは、情報が外部に漏れないような管理を行うものだが、自国人にそう言った機密を強要するよりも、逃げる場所があり、別言語を放ち、そして他の主権国家が保護する権利を主張できるような人物に対してそれをするのが難しいのは自明だろう。

5. レアルポリティークからの回避地としての「大学」

ただ、いずれにせよ、二つの国が緊張関係にある時、どちらかの国の研究者が、他方の国の軍事開発の現場にいることが緊張関係をもたらすことは否定し難い。これが、大学という場に軍事研究があってはいけない、最大の理由である。大学の研究は、基本的に「普遍的」でなければならない。つまり国籍や民族を含めた全ての属性を問わずに議論に参加させ、その研究を評価しなければいけない。先に述べたように「この研究室では国防技術を研究しているので、入室注意」という状況があれば、コンプライアンスという意味ではかつてのように適当に扱うわけにはいかないし、一方でマートン規範という意味ではそう言った規制が現実に行われることは好ましくない(少なくとも、かなり例外的な事象とみなせるのでなければ、大学としての機能は毀損されているとみなされるだろう)。また、大学というのは研究と教育の一致する場、つまり一線の研究者が自分の研究を見せることによって同時に学生の教育も行う場所であるという前提がある(これをベルリン大学の設立に尽力したドイツの言語学者ヴィルヘルム・フォン・ フンボルトの名を取って「フンボルト理念」という。ちなみにフンボルトペンギンなどに名を残すアレクサンダー・フォン・フンボルトはヴィルヘルムの弟である)。こう言った「学生の教育」と、機密性の高い委託研究は一定の緊張関係を含むのであり、教員がそれを適切にマネージできるのでなければ、大学側に(特に学生の不利益にならないように)この問題を管理する制度が必要であろう。

これはしかし、大学研究者がそれぞれの国の軍事研究に関われないということを、必ずしも意味しない。学術会議の提言も述べているように、例えばガイドラインを作ることはできる。つまり、防衛省は、大学研究者に対しては、機密事項を要求されないような研究だけを依頼し、機密保持を要求しない、ということは考えられる。この場合、研究者の意図としては機密情報を持っていなくても、後から突然に国家機密だと知らされる、と言ったことがないようにしないといけない。一般に、研究者にこうった法的な管理まで要求するのは酷であるので、大学がきちんと弁護士を用意して、国との契約に不備がないかを確認する必要がある。そう言ったガイドラインの策定が求められるであろう。あるいは、組織を分離するという方法がある。大学とは別個の法人として軍事研究を受けるための法人を作って、研究者は大学に所属しつつそちらで軍事研究を受けることは可能だろう。クロスアポイントメントの制度は、基本的には産学連携のために作られたものだが、こちらにも利用可能である。あるいは少なくとも、大学内部に軍事研究を受けるための組織をサンドボックスとして作るといったことも可能かもしれない。そう言った手段が適切に取られていれば、一定の人数の教員が軍事研究に関わりつつ、政府が警戒する国家からの留学生も問題なく受け入れる、ということが可能になるだろう。米国の大学は、基本的にはこう言った制度を持っており、日本でもそれは最低限作られるべきだ、というのが学術会議の提言の基本的な意図である。

したがって、表面的には昭和声明を継承していると宣言していても、内実はかなり違っている。反戦派がむしろ、軍事研究受け入れの実質的な開放に他ならない、と非難しても良い類のものである(そして、それは第二次世界大戦の反省、という観点に立てば、相当の根拠があることは否定できない)。

こうしたことが面倒であるとしよう。その場合、大学に頼みたいのは民生技術にも軍事技術にも使えるようなデュアル・ユース研究であり、特に軍事機密を要求するようなものではない、ということであれば、大学は国に対して「では防衛省以外の省庁から研究費を出してください」と頼めば良いだけであろう。基本的にお財布は一緒であり、A省を経由するかB省を経由するかの問題である。研究成果をどう利用するかはA省とB省で決めて貰えば、大学の関知するところではないだろう。例えば、北海道大学で辞退したテーマは「水中移動を 高速化する流体抵抗低減」とのことであるが、これは別に経産省で扱っても、あるいは国交省で扱っても不自然ではないテーマである。にもかかわらず防衛相を経由させたい意図があると考えるべきだろう。それはおそらく、大学にとって好ましい意図ではない。

6. 米国における「軍」と「大学(基礎研究)」

さて、この軍事研究の状況を米国と引き比べてみることは非常に興味深い。というのも、日本はおそらく軍事研究を行わないことによって、国際経済上の大きな利益を得ており、そのことは特に1970年ごろから米国を苛立たせてきたからである。20世期半ば以降、自動車や家電、オーディオ機器などを中心に日本の製品は米国の市場を席巻する。米国は巨額の貿易赤字という「問題」を抱えるが、その主要な相手国は日本であった。戦争で圧勝し、焼け野原にし、その復興を支援してきた米国としては、「復興支援をやり過ぎた」と思っても仕方のないところであっただろう。こうした経緯は日米貿易摩擦に発展するが、その中で研究開発は一つの焦点になる。

米国側の主張としては、日本の研究開発は民間企業によるものが主力であり、大学における研究体制は極めて貧弱なままである。その結果、米国において行われた「基礎研究」の上に、日本企業が「応用研究」を行い、その経済的果実は日本が受け取っている。日本も国際貢献として、もっと基礎研究に投資すべきである。こうした米国の主張は「基礎研究タダ乗り論」として知られている。1990年代に入って、日本政府は大学への研究費支出を増大させるが、そのきっかけはこのタダ乗り論に基づく米国からの圧力であった。

ところで、この時の米国側の議論を見ると、所々で違和感を感じることがある。「基礎研究→応用研究→製品開発」という順番で研究が進むことを「リニア・モデル」と言う。一方、軍事研究の成果が民間に移転されて民生技術の開発に繋がることを「スピン・アウト」と呼ぶ。貿易摩擦に関する米国側の議論の中では、この二つが交換可能な形で使われていることがある。つまり、「リニア・モデル」が成立する背景には、国が軍事技術に投資し、そこからスピン・アウトが生じることが前提になっているのである。しかし、一般的には「軍事技術」というのは当然のことながらその国の兵器を開発するなど、軍事的な目的を持った応用研究であるはずで、それを基礎研究とみなすのは同意ことであろうか?

一方、日本政府が1980年代までに大学に支出していたお金は、文部省(現在は当時の科学技術庁と合併して文部科学省)の外郭団体である日本学術振興会を経由した科学技術研究費(科研費)が中心であった。この科研費の特性としては、基本的に学者の自発性に基づいた研究を支援する、と言う体裁で行われていたことである。トップダウンで目標が設定される政府主導型の研究は核開発などで一部行われていたが、現在ほど一般的なものではなかった。そのため、当時の科研費は学術会議が選定した同分野の専門家(ピア)が、分野的な意義に基づいて研究申請を評価すると言う方式が取られていた。そもそも、国立大学の教員の、職業上の義務は「教育をすること」であって、研究に関しては各自の自主性に任せられており、国は一種の文化事業的な意味合いを持って「科研費」と言う形でその教員の自主的な研究を支援する、と言うことになる。もちろん、大学というのは「研究をするものが教育もする」と言う(フンボルト理念と呼ばれる)前提に従っているため、大学教員は研究をすることが奨励されるし、優れた研究をしたものが教員に採用されると言う前提はあるが、研究そのものはなんらかの指揮系統の下で職務として行う類のものであるとは理解されていなかった。これは、マートン理念を体現する、誠に優れた方法であるように思われる。確かに米国から見れば政府の大学に対する研究費支出は僅かなものだったが、一方で運営費交付金からほぼ頭わりで配分される研究費や、ピアによる「利害関係に基づかない」研究費配分である科研費は、実は敗戦によってもたらされた、理念的に極めて優れていると同時に、無駄な事務手続きを省ける効率的なシステムでもあった。

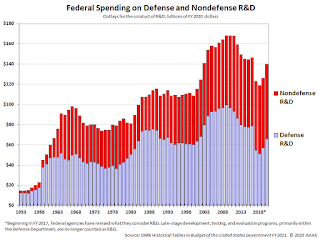

やや奇異に感じられるかもしれないが、実は、戦後すぐの米国において、「自由な科学者と口を出さないスポンサーとしての政府」と言う関係は自明ではなかった。戦後作られたヴァネヴァー・ブッシュの発案による全米科学財団(NSF)は、そうした理念を実現しようとした組織であるが、その役割は限定的である。図表を見ればわかる通り、米国の戦後の科学予算は(徐々に非軍事予算が増えているとはいえ)軍事費が中心的であった。NSFの役割は、トップダウンの目的を持った(Mission Oriented な)予算ではない、科学者の内的動機に基づいた研究を支援することであったが、科学者の裁量をなるべく大きくしたいブッシュと、議会による民主的な予算審議の権限をなるべく残したいトルーマン大統領を含めた政治家の間で綱引きが続いた。

7. 国家動員体制と科学

第一次世界大戦後、各国は科学技術の軍事的価値に気が付き、研究予算をつぎ込んで、科学者を動員しようとしていた。これは、日本も欧米も基本的に変わらない。逆に言えば、それまでの科学は貴族や一部金持ちの道楽とみなされており、軍事的・産業的価値はほとんど顧慮されていなかった。19世紀末から20世紀にかけて、エジソンやベル、ロックフェラー、カーネギーと言った企業家たちによって、現代の経済を支配する巨大企業の原型が次々に作られるが、それら創業者の多くは高等教育を受けていない、いわば「街の発明家」であった。彼ら自身の企業が巨大なものになり、開発予算を注ぎ込み始めると、大学卒の若い技術者が大量に雇用されるようになり、それが科学と産業の出会いとなるが、逆に言えばそう言った事態が生じるまで、科学と産業の間には大きな断絶があったのである。

また、そうした背景もあって、大学研究者たちは今よりはるかにマートン規範に忠実であった。彼らにとって科学は「お金儲けの道具」になってはならないものであり、特許などは油にまみれた労働者が気にすることであった。実際、産学連携が活発になるのは、米国においてすらも軍事研究よりはるかに遅く、公式に始まるのは1970年代に入ってのことである。軍事研究と大学の繋がりは、それに比べると遥かに早く、深く、始まっていた。これは、倫理的な課題を検討する以前に、戦争が見えてきたことによって、科学者コミュニティにとってもほぼ争いがたい潮流として動員されたと見るべきであろう。

戦後も、基本的にはその枠組みで科学者コミュニティに資金が投入され続けた。とは言っても、戦後も科学者が国家動員に唯々諾々と従っていた、と言うわけでもない。むしろ「軍事研究」という名目で、さほど軍事的な利用価値がなさそうな(場合によっては人文系も含めた)研究に投資されていた、と言う方が実態に近いだろう。率直に言って、それらの研究者がスポンサーである政府や議員から、「あなたの研究が国防にどのように役に立つのですか?」と問われて、彼らが十分に満足する答えを返せたとは思えないケースは多々見受けられたわけである。すぐに役に立たない、あるいはどう役に立つかその時点ではわからないが、この宇宙の仕組みを知るために重要な研究を「基礎研究」と呼ぶが、詰まるところ、20世紀半ばの米国において、軍事研究は基礎研究への支出の「迂回路」になっていたわけである。

20世期半ばに米国の大学に行くと、そこかしこに「国防総省の研究に従事しているラボなので、許可なく入室することを禁じる」というような表示があったらしい。もちろん、そんなにあちこちで国家機密に関わるような研究が行われているわけもなく、大半は形式的なものとして扱われていたようである。背景には、政治家は「国防」と言われる方が、庶民の生活とか人類共通の文化的価値と言われるよりも、財布の紐が緩みがちだ、という各国共通の事情があるだろう。しかし、本来はこうしたあり方は好ましいものではない。先に述べたように現代社会では、予算の使われ方が適切で誠実なものかどうか、科学者にはかつてより強い説明責任があると考えられている。軍事研究の時だけ「出資者の意図を無視して、自分たちの好きな研究に使ってしまって良い」ということにはならないだろう。

実際、駐日大使も努めたマンスフィールド上院議員によって、1970年と73年に二つの法律の修正案が議会を通過している。これらは、それまで直接的に軍事に関わりのなかった研究にも比較的自由に支出されていた国防総省の予算が、国防目的に直結しない研究に支出されることを禁じている(この修正案には様々な立場の議論がありうるだろうし、また有効に機能しているかも疑ってかかるべきかもしれない)。

こういった経緯から、1950年年代にNSFの事業が開始されるまでは、米国の大学への政府からの研究費は、ほぼ国防総省経由のものに限定されていた。むしろ敗戦国である日本の方が、科学と国家の関係の再編成に成功した、と言う面は見逃すべきではないだろう。

1960年代に入るとNASAが、1980年代以降はNIHが、政府系の資金源として急速に影響力を伸ばすが、国防総省経由の資金は政府からのお金として、現在もそれなりに大きなプレゼンスを保っている。そして、それぞれの区分の中で「基礎研究」ということで、比較的自由に使えるお金が割り振られているという形式である。

研究者と政治家の関心がしばしばずれるということを示す逸話に、ヴェトナム戦争最中の1969年に2億ドルを超える予算を要する加速器の建設計画が持ち上がったときの議会での討論がある。ジョン・パストア上院議員(ロードアイランド 民主党)はフェルミ研究所のロバート・ウィルソン博士に「この加速器が国防上有益だと期待することはできますか?」と問うた。ウィルソンは「いいえ。私はないと思います」と答えている。「ロシアとの競争の上で私たちを有利にする何かはありますか?」と議員はさらに畳み掛ける。ウィルソンはこれに対して、「良い画家、良い彫刻家、良い詩人」がそうであるように、「私たちの国を守るに足るものにする」以外には、国防には役に立たないと答えている。パストア議員がこの回答に満足したのはか判らないが、ウィルソンが望んだ加速器の予算は認められることになった。ウィルソンは説明責任を果たしたわけだが、議会の場合もその誠実さに報いたわけである。

先に、それでも国防総省は依然として重要な資金源であると述べたが、その重要性は総合的に見れば小さくなっている。一つには、すでに述べたNIHなどの予算が伸びたことであるが、もう一つには、産学連携がかつてなく盛んになっていることである。とかく話題になるDARPAの年間予算は大体35億ドルほどであり、これは日本の科研費総額よりやや多いが、Amazonやサムソンのような巨大IT企業、あるいはロシュのような製薬会社の多くが100億ドル以上の研究費を投入している時代であることを考えると、軍事費の重要性は下がっている。 もちろん、これらの予算は大学に入ると言うよりも、企業が自ら消費すると言う面が大きいが、産学連携という形で大学に入ることもある。

8. 産学連携の巨大化

つまり、基礎研究の充実という意味では、総予算の少なさという問題を抱えている一方で、戦後日本の、科学者による配分制度は極めてうまくいっていた。短期的な成果が上がらなくても、一定の研究を続けていける環境が作られていたのであり、これが、ノーベル賞級の研究を生む土台になっていたとは何人かのノーベル賞受賞者も述べているところである。米国は、基礎研究と言っても国防総省やNIH、NASAからの委託研究が主体であり、NSFおよび他の省庁も多少は基礎研究に対して科学者主体の助成金を提供しているが、それは金額的にも限られている。ただ、一方で日本は1980年代まで、産学連携という観点では非常に消極的な国だとみなされていた。この時期の米国では、日本がなぜ優れた、競争力のある製品を生み出せるのかについて多くのレポートが書かれている。この時、一見不思議な自体が発生する。日本は、「基礎研究をやっていない」(先に触れた基礎研究タダ乗り論である)と屡々主張されるのであるが、この時、米国が「基礎研究をやっている」とは国防総省などからお金を得ているということを表現しているのである。そして、米国は「基礎研究→応用研究→開発」という製品開発の「リニア・モデル」を忠実になぞろうとしている(そして国防総省などの研究から民生用の技術に「スピン・オフ」があるべきだ)が、それに関して失敗している、と分析される。一方で、日本はコンシューマー用の製品開発というニーズがまずあり、そこから先端技術が開発されるという「uphill (上り坂)」モデルが機能している、と分析される。

|

米国は、こうした状況を受け、日本に「もっと基礎研究に金と人を出せ」という要求を突きつける。背景としては、一部を除いて「国防予算で基礎研究を行い、企業がそれを製品化につなげる」というスピン・オフ・モデルが機能していないという認識がある分けだが、これを「米国は人類全体の知識の向上のために基礎研究を担っているのに、日本はそれにタダ乗りしてけしからん」と読み替えている分けである。対日交渉の詐術というだけでなく、国内向けのプロパガンダを兼ねている側面がないとは言い難いだろう。

ただし、こう言った日本のアップヒル・モデルはバブル崩壊を経て、90年代後半以降に失速する。一つには、バブル崩壊によって資金が回らなくなり、企業が社内の研究所を閉じたことが原因かもしれない。あるいは、強力な「目利き」も兼ねていた若年層の購買力が劇的に落ちたことが原因かもしれない。いずれにしても、スピン・オフ・モデルの導入はさほど問題の解決にならなそうだが、日本政府は1990年代の「大学改革」に際して。特効薬としてこのモデルの導入に取り憑かれているように思われる。もしかしたら、米国からの圧力に沿いつつ、問題の解決ができると思っているのかもしれないが、これは二兎を追う者、一兎を得ずに終わる可能性が高いように思う。

また、仮にスピン・オフ・モデルの採用が効果的だとしても(今のところそう思わせる証拠は何もないが)、その管理を軍事セクションに委ねる必要は微塵もない。実際、DARPAモデルを採用したImPACTは内閣府のもとで民生のプロジェクトとして行われている(ImPACTが上手くいっていない、という指摘はあろうが、それを防衛省に移管したとして、上手くいくという根拠は特に見当たらないだろう)。

9. 結論: 学問を自由で普遍的なものに保つために

大学レベルの基礎研究と、産業の間の接合に課題を残したにせよ、米国が求めるような「基礎研究の推進」というあり方としては、「軍事研究→民生技術」というスピン・オフを前提としない、純粋に科学者の自治によって広く浅く予算の分配を決めるというあり方は、1940年代としては極めて先進的であった。予算の絶対量という問題を除けば、それこそが米国においてヴァネヴァー・ブッシュらが目指していたものだと言っても、さほど間違いではないであろう。しかし、これは政治家にとっては都合の良いものではなく、長く与党を続けた自由民主党は、この戦後体制を崩壊させ、アカデミックなガバナンスの自律性を徐々に剥奪してきた。日本の学術界は、これに積極的に抵抗するよりは、内部抗争により力を入れてきたと批判されても仕方がないだろう。ただ、少なくとも中曽根から小泉に至るまでの諸改革は、合法的に行われてきた(与党が圧倒的な多数を占める現在の国会でも、これは本来はさほど難しくないはずである)。しかし、安倍-菅政権においては、これは違法ないし脱法的な方法で、強引に行われようとしている(これが何らかの深慮遠謀によるものか、あるいはこの程度のことで政権の支持基盤は揺るがないという前提にたっての「手抜き」なのかはよくわからない)。今後、かつてのような形で学問の自立を取り戻すことは、極めて困難であろうとしても、こう言った暴力的な介入の成功という前例を作ることが好ましくないのはいうまでも無いだろう。

基礎研究の自立性、また SDGs にまとめられているような世界的な環境・貧困の課題克服のためには、オープンな研究環境が必要であり、「敵性国家」を含めて世界中の科学者が協力する必要がある。そのために、我々は科学と政治の間に一定の独立性を維持しなければいけないし、独裁的な国家においても、そう言った原則を守ることが必要だという圧力をかけておかねばならない。そうした調整機構として、アカデミーのような学術団体は極めて重要であり、今後もその重要性が低下することはないだろう。また、そのアカデミーが、限界はあるにしても科学がまずマートン規範に従って運営されることの重要性を意識しなければ、政治的立場を超えたグローバルな協力関係は築けないに違いない。従って、冒頭に述べたとおり、その立脚点は多少ずれてはいるが、科学が人類の、平和と繁栄に寄与するための協力に基づくものであるべきだという理念は変わることがないだろう。平成版の宣言は、そのために政治的都合での軍事機密などからは距離を置かなければならない、という技術的配慮が必要だということに、より力点を置いている、ということに違いがあるのである。これを大学が尊重することは、大学が「大学」を名乗るための重要な条件であり、それは「圧力があった」という性質のものではない。

0 件のコメント:

コメントを投稿

注: コメントを投稿できるのは、このブログのメンバーだけです。